Zwischen Applaus und Abgründen

Sichtbarkeit kann empowern – oder verletzen. Für uns Crossdresser ist sie oft beides: Ein Akt der Befreiung und ein Balanceakt auf dünnem digitalen Eis. Denn jeder Schritt nach draußen, jedes Foto im Kleid, jede Geschichte, die wir teilen, ist nicht nur Ausdruck von Selbstannahme – sondern auch ein Moment der Verletzlichkeit. In den sozialen Netzwerken zeigen wir nicht einfach nur Outfits. Wir zeigen uns. Mit allem, was dazugehört: Persönlichkeit, Stil, Mut – und dem Risiko, missverstanden oder verurteilt zu werden.

Die Kommentarspalten auf Instagram, TikTok oder Facebook zeigen das ganze Spektrum: liebevolle Komplimente, neugierige Fragen, ungewollte Fetischisierung, Mikroaggressionen – bis hin zu offener Hetze. Manche Menschen reagieren unterstützend und neugierig. Andere überschreiten Grenzen – manchmal aus Unwissenheit, manchmal mit Absicht. Genau darum geht es in diesem Beitrag:

- Welche Arten von Kommentaren begegnen uns, und wie unterscheiden sie sich?

- Was ist noch „Meinung“, was ist diskriminierend oder sogar strafbar?

- Welche Plattform-Tools helfen gegen Hate Speech?

- Welche Strategien helfen uns mental, emotional und praktisch im Umgang mit negativen Reaktionen?

Und natürlich: Wie bleibt man dabei ganz bei sich – also selbstbewusst, empathisch, mit Haltung, aber ohne sich selbst zu verlieren.

Kommentarformen im Netz – Zwischen Neugier und digitaler Gewalt

Online-Kommentare sind mehr als nur schnell getippte Worte. Sie spiegeln Haltungen, transportieren Bewertungen – und haben das Potenzial, Menschen zu stärken oder zu verletzen. Für uns Crossdresser ist diese Dynamik besonders spürbar. Denn oft reicht ein einziges Bild aus, um neugierige Fragen, unsensible Bemerkungen, liebevolle Rückmeldungen – oder eben auch Spott, Ablehnung und Anfeindung zu provozieren.

Wer sich online zeigt, macht sich sichtbar – und damit angreifbar. Die Art und Weise, wie Menschen auf uns reagieren, reicht von echtem Interesse über übergriffige Neugier bis hin zu bewusster Abwertung. Diese Reaktionen sind selten eindeutig „gut“ oder „schlecht“. Viele bewegen sich auf einem schmalen Grat. Umso wichtiger ist es, sie zu erkennen und einzuordnen – um selbstbewusst reagieren zu können.

Online-Kommentare sind mehr als nur Text. Sie spiegeln Haltung, Kontext und Machtverhältnisse. Besonders marginalisierte Gruppen wie Crossdresser erleben dabei nicht nur Lob, sondern auch Zuschreibungen, Missverständnisse oder offene Feindseligkeit. Eine strukturierte Übersicht hilft, Reaktionen besser einzuordnen:

🌸 Wertschätzende Kommentare

Diese Kommentare sind wie kleine virtuelle Umarmungen. Sie drücken Anerkennung, Freude oder Dankbarkeit aus – ohne dich in Frage zu stellen. Häufig stammen sie von Menschen, die deine Präsenz feiern oder sich durch deinen Mut bestärkt fühlen.

Beispiele:

- „Du siehst fantastisch aus – so mutig und schön!“

- „Danke, dass du dich so zeigst – du gibst mir Mut.“

- „Dein Styling ist einfach on point. Ich liebe deine Looks!“

➡️ Einordnung: Positiv, unterstützend, stärkend. Diese Kommentare helfen beim Sichtbarwerden und beim Aufbau einer Community.

💬 Neugierige oder sachliche Fragen

Solche Kommentare zeigen echtes Interesse – ohne abwertend zu sein. Sie kommen oft von Menschen, die noch wenig Berührungspunkte mit Crossdressing haben, aber aufgeschlossen sind. Der Ton ist entscheidend: respektvoll, nicht invasiv.

Beispiele:

- „Darf ich fragen, wie du deine Stimme trainierst?“

- „Wie reagiert dein Umfeld?“

- „Wie lange brauchst du morgens für Make-up und Styling?“

➡️ Einordnung: In der Regel akzeptabel – sofern sie respektvoll und nicht voyeuristisch formuliert sind. Man darf höflich antworten, muss es aber nicht.

😐 Mikroaggressionen

Diese Kommentare wirken auf den ersten Blick nett oder harmlos – sind aber unterschwellig entwertend. Sie spiegeln unbewusste Vorurteile wider und zwingen dich in eine Rechtfertigungsrolle. Oft sind sie gut gemeint – und genau deshalb so frustrierend.

Beispiele:

- „Du siehst ja gar nicht aus wie ein Typ.“

- „Ich finde dich mutig, ich könnte das ja nicht.“

- „Für einen Mann siehst du echt hübsch aus.“

➡️ Einordnung: Entwertend, auch wenn freundlich gemeint. Diese Sätze basieren auf stereotypen Rollenbildern und marginalisieren unterschwellig.

😏 Fetischisierende Kommentare

Hier geht es nicht um echtes Interesse an deiner Person – sondern um Projektionen und sexuelle Fantasien. Diese Kommentare fühlen sich unangenehm an, weil sie deine Identität ignorieren und dich auf ein Objekt reduzieren. Sie sind übergriffig – egal wie „nett“ sie formuliert sind.

Beispiele:

- „Ich stehe auf Typen wie dich in Kleidern…“

- „Zeig doch mal mehr Beine.“

- „Du bist genau mein geheimer Fetisch.“

➡️ Einordnung: Nicht akzeptabel. Sie reduzieren dich auf ein sexuelles Objekt und überschreiten Grenzen. Melden oder löschen ist völlig legitim.

🎭 Grenzwertiger Humor und Spott

Spott oder sarkastische Bemerkungen sind oft getarnt als „nur ein Witz“. Doch wenn du selbst Zielscheibe bist, ist es selten lustig. Diese Kommentare verletzen, weil sie dich entmenschlichen – auch wenn sie augenzwinkernd daherkommen.

Beispiele:

- „Ist heute Karneval?“

- „Na, was denkt dein Spiegelbild dazu?“

- „Mutig, sich so auf die Straße zu trauen.“

➡️ Einordnung: Entwürdigend, oft unter dem Deckmantel von Humor. Der sogenannte „intent vs. impact“-Konflikt: Selbst wenn es als Spaß gemeint war, zählt am Ende die Wirkung.

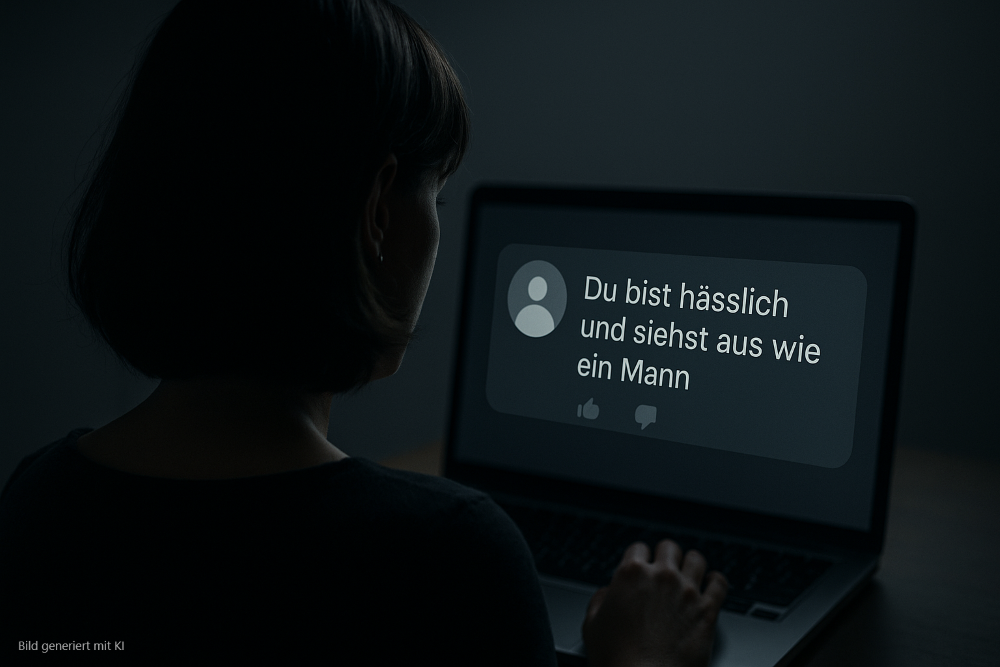

🔥 Offene Ablehnung & Hassrede

Solche Kommentare sind aggressiv, oft pauschalierend – und selten diskutierbar. Sie richten sich nicht gegen dein Outfit, sondern gegen deine Existenz. Es geht hier vorrangig um Ausgrenzung und Verachtung. Sie stellen nicht nur Meinungen dar, sondern zielen darauf ab, Personen in ihrer Identität gezielt zu verletzen oder herabzusetzen. Gerade Crossdresser, Transfrauen oder nicht-binäre Personen sind hier regelmäßig Zielscheibe.

Beispiele:

- „Ihr seid doch krank.“

- „Das sollte verboten werden.“

- „Du gehörst eingesperrt.“

Ein Beispiel aus meinen eigenen Erfahrungen:

„Wo ist die hübsch, sieht doch aus wie ein Kerl, schaut euch doch mal die Gesichtszüge an.“

Dieser Kommentar ist keine sachliche Kritik – er stellt das Geschlecht infrage, entmenschlicht durch sprachliche Reduktion auf ein Klischee und missachtet jede Form von Respekt.

Was habe ich gemacht? Ich habe den Kommentar einfach verborgen.

➡️ Einordnung: Juristisch relevant. Diese Kommentare erfüllen häufig den Tatbestand der Beleidigung (§185 StGB), Volksverhetzung (§130 StGB) oder verhetzender Beleidigung (§192a StGB).

🛑 Digitale Gewalt

Hier wird nicht nur verbal übergriffig agiert – sondern aktiv geschädigt. Digitale Gewalt umfasst gezielte Einschüchterung, Bloßstellung oder Manipulation. Sie ist nicht nur verletzend, sondern kann reale Konsequenzen haben.

Beispiele:

- Veröffentlichung deiner Adresse (Doxxing)

- „Ich weiß, wo du wohnst“ (Bedrohung)

- Erstellen und Verbreiten von Deepfakes oder Nacktbildern

➡️ Einordnung: Illegal. Hier solltest du sofort Screenshots machen und Anzeige erstatten. Organisationen wie HateAid bieten Unterstützung.

Was ist noch Meinung – und was ist schon Grenzüberschreitung?

„Ich darf doch wohl sagen, was ich denke!“ – Klar. Aber Meinungsfreiheit endet dort, wo die Würde eines Menschen verletzt wird. Gerade in sozialen Netzwerken gilt: Nur weil jemand etwas sagen kann, heißt das nicht, dass es erlaubt oder legitim ist.

⚖️ Juristische Einordnung

Ein paar wichtige rechtliche Grundlagen:

- Beleidigung (§185 StGB): Wenn jemand dich herabsetzt oder beschimpft

- Üble Nachrede (§186 StGB): Wenn jemand ehrenrührige Aussagen über dich verbreitet

- Verleumdung (§187 StGB): Wenn das sogar wissentlich falsch passiert

- Volksverhetzung (§130 StGB): Wenn zur Gewalt oder zum Hass gegen Gruppen aufgerufen wird

- Verhetzende Beleidigung (§192a StGB): Seit 2021 explizit strafbar, z. B. bei transfeindlicher Sprache

➡️ Diese Paragrafen gelten explizit auch online – und sind keine „Zensur“, sondern Schutz der Menschenwürde.

🧠 Sozialpsychologische Perspektive

Nicht alles, was juristisch erlaubt ist, ist auch sozial verträglich. Gerade bei Crossdressern und anderen marginalisierten Gruppen wirken Mikroaggressionen und subtile Abwertungen wie dauerhafte Reizpunkte. Sie sind oft nicht laut, nicht offensichtlich verletzend – aber sie summieren sich zu einem Klima der Verunsicherung.

Statt einer offenen Beleidigung kommt der Schmerz dann durch ein ständiges Infragestellen, durch zynische Kommentare im Alltagston oder durch Andeutungen, die das eigene Selbstbild unterwandern. Studien zeigen: Diese Art von wiederholter Entwertung führt zu chronischem Stress, Schlafstörungen, depressiven Verstimmungen – und langfristig zu einem Rückzug aus der Öffentlichkeit.

Für viele von uns ist das besonders bitter, weil der Weg in die Sichtbarkeit ohnehin mit viel Überwindung verbunden ist. Wer sich dann mutig zeigt und ständig unterschwellig angegriffen wird, verliert nicht nur Energie – sondern manchmal auch das Vertrauen in andere.

Deshalb: Du hast das Recht, dich gegen wiederkehrende Abwertung zu wehren – auch wenn sie nicht unter Strafrecht fällt.

Umgang mit unerwünschten Kommentaren – Strategien mit Stil und Selbstschutz

🧘♀️ Mentale Resilienz aufbauen

Der erste und vielleicht wichtigste Schritt beim Umgang mit negativen Kommentaren ist deine innere Haltung. Mentale Resilienz bedeutet, dich emotional nicht von jedem Satz aus der Bahn werfen zu lassen. Es geht darum, ein gesundes Maß an Distanz zu entwickeln – ohne dabei gleichgültig zu werden.

- Entkopple Inhalt von dir selbst. Hasskommentare sagen mehr über den Absender als über dich.

- Führe ein Screenshot-Tagebuch. Dort kannst du positive Kommentare sammeln – für schlechte Tage.

- Zieh dich bewusst zurück. Kein Posting ist so wichtig wie dein innerer Frieden.

🧼 Digitale Hygiene

Saubere Kommentarspalten? Ja, bitte! Digitale Hygiene bedeutet, deine Profile so zu gestalten, dass du dich dort sicher und wohlfühlst. Du entscheidest, wer mitreden darf – und welche Regeln gelten.

- Blockiere Störer*innen sofort. Niemand hat ein Anrecht auf deinen Raum.

- Lösche sexualisierte oder spöttische Kommentare – ohne schlechtes Gewissen.

- Verwende Triggerwort-Filter und schränke Kommentarfunktionen ein.

🤝 Community nutzen

Du bist nicht allein. Gerade in kritischen Situationen kann eine unterstützende Community Gold wert sein. Sie kann für dich sprechen, dich emotional auffangen – oder einfach still an deiner Seite stehen.

- Bitte gezielt um Support bei Kommentaren.

- Markiere Hate Speech, damit deine Community sie melden kann.

- Lass andere für dich sprechen, wenn dir die Kraft fehlt.

🗣️ Deeskalation & Gegenrede

Manchmal willst du nicht schweigen – und das ist auch gut so. Mit ruhigem Ton, klaren Worten und Haltung kannst du Hass begegnen, ohne dich auf dasselbe Niveau herabzulassen. Gegenrede ist keine Konfrontation, sondern ein Zeichen von Selbstrespekt. Wenn du kontern möchtest – tu es mit Klasse:

- „Das ist dein Eindruck. Ich sehe das anders – und habe das Recht, so zu leben.“

- „Hier geht es um Respekt. Wenn dir das schwerfällt, scroll bitte weiter.“

Und wenn es dir zu viel wird: Du darfst auch einfach schweigen.

Plattform-Tools – Deine unsichtbare Rüstung

Bevor wir in die konkrete Übersicht einsteigen, lohnt sich ein Blick auf die Besonderheiten jeder Plattform. Denn jede hat ihre Eigenheiten, ihre Community-Dynamiken – und natürlich ihre Stärken und Schwächen, wenn es darum geht, dich vor Hate Speech und respektlosen Kommentaren zu schützen.

Instagram ist für viele von uns das Herzstück der Selbstdarstellung: Bilder, Reels, Stories – alles mit viel visueller Wirkung. Umso wichtiger ist es, dass du dort auch für deine emotionale Sicherheit sorgst. Instagram bietet inzwischen einige sehr wirksame Tools, von Kommentarfiltern bis hin zu Schattenbann-Funktionen, die auf eine elegante Weise dafür sorgen, dass toxische Stimmen verstummen.

Facebook ist ein bisschen wie ein Wohnzimmer, das man mit der Zeit umgestaltet hat. Besonders in Gruppen oder auf Seiten spielt hier Community-Moderation eine große Rolle. Die Plattform bietet dir vielfältige Einstellungen, um Kommentare gezielt zu filtern oder unangenehme Diskussionen direkt zu entschärfen – ideal, wenn du in Crossdressing- oder Queer-Gruppen aktiv bist.

YouTube bringt dir Sichtbarkeit in bewegten Bildern – aber auch ein sehr durchmischtes Publikum. Deshalb ist es besonders wichtig, Kommentare gezielt zu moderieren. Die Plattform erlaubt dir, problematische Begriffe vorab zu blocken, verdächtige Beiträge zur Prüfung zurückzuhalten und gezielt nur bestimmte User freizuschalten. Gerade wenn du Tutorials oder Erfahrungsberichte teilst, ist das Gold wert.

TikTok ist schnell, laut, jung – und unglaublich vielseitig. Wenn du dort präsent bist, wirst du sehr direktes Feedback bekommen. Umso besser, dass TikTok dich in Livestreams und Kommentaren gut schützen kann: mit Emoji-Filtern, Echtzeit-Moderation und sehr intuitivem Blockieren.

X (früher Twitter) ist immer noch der Ort für spontane Meinungsäußerung – manchmal klug, manchmal verletzend. Die Plattform bietet gute Tools zum Filtern, Blockieren und Begrenzen von Antworten. Du kannst festlegen, wer dir antworten darf – oder störende Stimmen ganz gezielt stummschalten, ohne gleich einen offenen Konflikt zu erzeugen.

Fast alle Plattformen bieten mittlerweile Tools gegen Hate Speech. Nutze sie konsequent:

| Plattform | Schutzfunktionen | Besonderheiten |

| Triggerwort-Listen, Kommentar-Einschränkung, „Einschränken“-Funktion | Schattenbann: Nutzer denken, ihr Kommentar sei sichtbar, ist es aber nicht | |

| Profanitätsfilter, Kommentar verbergen, Block, Gruppenrichtlinien | Besonders wirksam in moderierten Gruppen | |

| YouTube | Kommentarprüfung, genehmigte Nutzer*innen, Filterlisten | Empfehlenswert für Content mit hoher Sichtbarkeit |

| TikTok | Kommentarfilter, Emoji-Filter, Echtzeit-Mute | Sehr effektiv in Livestreams |

| X (Twitter) | Antwortgrenzen, Mute, Block, Wortfilter | Gute Übersicht durch Listenfunktionen |

➡️ Richte deine Einstellungen regelmäßig neu ein – Algorithmen und Einstellungen ändern sich.

Fazit: Respekt ist kein Extra – sondern Grundlage

Sichtbarkeit ist kein Bittgesuch. Sie ist ein Recht. Du darfst dich zeigen – feminisiert, gestylt, mit Make-up oder Bartschatten – ganz egal, in welcher Form du dich zeigst. Und wenn dir jemand dieses Recht abspricht, dann ist das nicht deine Unsicherheit – sondern seine oder ihre Engstirnigkeit.

Also:

- Wähle deine Reaktionen bewusst.

- Stärke deine mentale Widerstandskraft.

- Nutze Tools, Netzwerke und Unterstützer*innen.

- Und bleib ganz du selbst. Denn das ist immer noch das Mutigste und Schönste, was du tun kannst.

Mit Haltung, Herz und einem klaren Gefühl für deinen eigenen Wert,

Tamara 💕